Le portrait de l’artiste en « Effacé »

Au vu de son parcours de vie et d’art, on est bien tenté de dire que Han Psi fut un irrégulier. Ses origines, sa formation professionnelle, ses cours du soir aux Beaux-Arts, son retrait monastique provisoire, ses randonnées en terre bretonne sacrée, ont fait du typographe de métier un de ces inclassables devant lesquels le regard académique est souvent à la peine. Mais reconnaissons que l’artiste n’a pas peu contribué à cet état de chose, lui qui avait érigé Beata solitudo, sola beatitudo* en précepte.

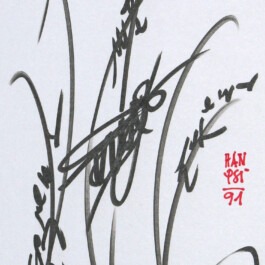

De 1965 à 1980, au gré des postes qu’occupe son épouse, médecin-chef des hôpitaux psychiatriques, son atelier se fait nomade, et après une dizaine d’années de présence chez des galeristes, suisses et parisiens, Han Psi se retire des circuits classiques de monstration de l’art. En 1980, à l’âge de la pleine maturité, mais diminué par la maladie qui l’oblige à réduire son geste, il s’efface : son oeuvre, si profuse et si énigmatique, va définitivement rester sans témoins d’atelier. Disons-le d’emblée : si l’on excepte quelques croquis à caractère très figuratifs qui appartiennent presque au genre story-board, la quasi-totalité de l’oeuvre peint de Han Psi ( encore faudrait-il s’entendre sur ce que recouvre l’acte de peindre ) est une quête, une recherche pure qui s’apparente à celle des abstraits de la première moitié du XXe siècle ( Degottex, Hartung, Soulages, Hantaï, Michaux ), sans que l’on sache, faute de témoins, de correspondance ou de traces tangibles, quelle connaissance il avait de ce milieu, de ses manifestations et de ses productions. Comme eux, mais à sa façon, il se détourne de la représentation figurative pour lui préférer l’exploitation de territoires en marge, faire droit à d’improbables contrées dont tout indique qu’elles sont, ou furent, peuplées, comme l’attestent ces systèmes de signes, des langues sans aucun doute, provisoirement indéchiffrables.

Comme les compositeurs viennois du début du XXe qui cherchent à sortir du carcan tonal et inventent le dodécaphonisme, Han Psi se dote d’une « tonique », le couple du noir et du blanc, qu’il ne cessera plus d’interroger, en le disposant dans d’inouïes combinaisons sérielles, car la série est un besoin autant qu’une méthode, le moyen de faire vibrer la variation, l’imperceptible nuance qui fait comprendre que l’énigme initiale posée sur le format de papier vient d’atteindre un degré satisfaisant de résolution.

Han Psi s’est effacé, avons-nous dit. Faisons donc de cet effacement de l’artiste, du manque de témoignages de son geste, l’espace de notre liberté. Son oeuvre attend son inventeur, celui ou celle qui saura lui trouver sa place véritable dans l’histoire des formes. Pour l’heure, notre regard personnel ne peut que se prévaloir de la fréquentation assidue de ses oeuvres, l’immersion dans ce blanc et noir obstiné, la lecture du geste et du jet, l’interrogation face aux séries, la tentative de décodage des objets insolites, ces présences volatiles qui traversent le cadre ou s’y installent, ces paysages premiers nés de la tache sur le papier, ces éclaboussures de sang noir qui attestent qu’il y eut violence...

De cette fréquentation nous avons simplement voulu, dans l’inouïe profusion, faire quelques repérages et ménager de fragiles passerelles pour entrer chez cet effacé volontaire.

Bernard Le Doze

* L’expression latine signifie solitude bénie, seule félicité. Ce dicton, à l’origine controversée, se poursuit : ma cellule m’est une retraite inviolable et la solitude protège notre travail. On comprend que l’artiste ait adhéré à un tel programme !